Rosemarie Trockel

Less Sauvage than Others (2010)

Wasserskulptur auf dem Rohrmeisterei-Plateau in Schwerte

Der Werktitel, den Rosemarie Trockel inzwischen für eine Vielzahl von Arbeiten verwendet, zeigt einige typische Merkmale ihres Werks bereits auf.

Zweisprachigkeit (zwei europäische Weltsprachen) als Zeichen der Unabhängigkeit der Sprache der Kunst von den Verbalsprachen (Nationalitäten), die zum Verständnis des Werks zunächst nichts beitragen können.

Sie spielt mit unterschiedlichen Bedeutungsebenen, hier insbesondere in dem Wort „sauvage“ / „wild“

Der in dem Satz angesprochene Vergleich „Weniger wild als…“ lässt die Vergleichsgröße offen. Der Begriff „others“ / „andere“ ist ein Gemeinplatz, der inhaltlich gefüllt werden muss. Hier ist also der Betrachter gefragt.

Als Anregung: Der Satz könnte als ein Vergleich innerhalb des Werks von R.T., aber auch als Vergleich von Kunst und außerkünstlerischer Realität verstanden werden. Ebenso könnte er abzielen auf ein Wichtigkeitsgebaren innerhalb der Kunstszene – bezogen sowohl auf Werke als auch auf Persönlichkeiten.

In diesen Zusammenhang gehört auch die Positionierung der Arbeit auf dem Gelände des Rohrmeisterei-Plateaus.

Die auf der Fibonacci-Folge basierende Flächeneinteilung des Plateaus hätte es ermöglicht, die Licht-Wasser-Skulptur zentral zu positionieren; das hätte ihr auch optisch ein anderes Gewicht gegeben, sie für das Plateau „wichtiger“ gemacht.

Tatsächlich befindet sie sich nun außerhalb der Achsensymmetrie der Gesamtanlage, drängt sich optisch nicht auf und kann von Spaziergängern leicht übersehen werden; man muss sie also „entdecken“.

Natur und Kunst werden häufig als Gegensatz empfunden. In Videos, Installationen, Architekturen, Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien von Rosemarie Trockel wird vor allem das Tier (Hunde, Mücken, Hühner, Raupen, Spinnen, Vögel) immer wieder thematisch und durch die tatsächliche Anwesenheit substanziell mit einbezogen.

Bei der Schwerter Licht-Wasser-Skulptur „Less Sauvage than Others“ thematisiert Rosemarie Trockel den Gegensatz Kunst und Natur ebenso, wie sie ihn unauffällig zu machen versucht oder sogar eine Einheit beider Komponenten anstrebt:

Mit der wilden Bepflanzung des Beckenrandes „erweitert“ sich anscheinend das nahe gelegene Biotop; der Bewuchs fügt sich auch in den Hintergrund bruchlos ein.

Das Wasserbecken ist wie das Wasser dunkel gefärbt, damit die „künstliche“ Situation nicht sogleich erkennbar ist und auch die Technik für die Wasserbewegung möglichst nicht auffällt.

Sowohl die Wasserbewegung wie auch das Aufsteigen des Wasserstrahls erinnern an heiße Quellen und einen Geysir, desgleichen die am Rand durch feine Düsen erzeugten „Dampfwolken“.

Bei längerer Betrachtung werden Widersprüche deutlich:

Die landschaftliche Umgebung schließt das Geysir-Phänomen aus (keine Vulkanlandschaft).

Der Pflanzenbewuchs ist kein „Wild“-wuchs, da er sich auf den Rand der Wasserfläche beschränkt. (Ansonsten befindet sich das Wasserbecken auf einer Rasenfläche.)

Die Wasserfläche selbst hat keine „Naturform“, sondern sie ist deutlich als Kreisform angelegt.

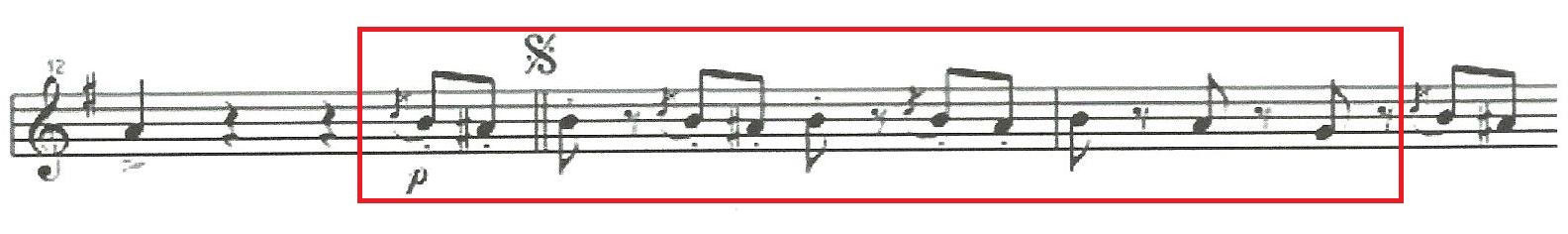

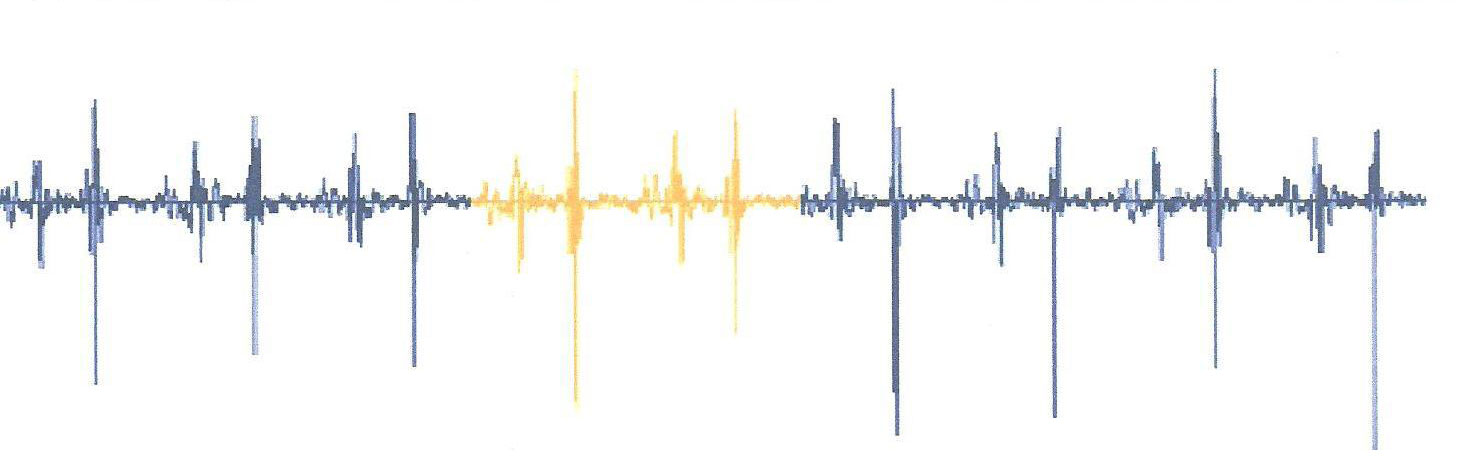

Das plötzliche Aufsteigen der hohen Wasserfontäne, das den Besucher in der Regel überrascht, und das Abklingen der „Geysir“-Aktivität in rhythmisch aufsteigenden, immer schwächer werdenden Fontänenstrahlen erinnern wiederum an ein Naturereignis, thematisiert unterschwellig auch das latente erotische Element. Programmiert ist für diese Wasseraktivität der Rhythmus des Radetzky-Marsches. (Im klassischen Versmaß würde ihn mit 3 x Anapäst und 1 x Jambus benennen. Wortbeispiele: E-ner-gie = Anapäst, Be-weis = Jambus)

Marschmusik erinnert zumeist an Militärmusik. Der Radetzky-Marsch von Johann Strauß (Vater) ist kein Militärmarsch – und passt somit in die Trockel-Thematik „Schein und Sein“.

Der Marsch wurde 1880 uraufgeführt bei der Eröffnung des Wiener Freizeit-Parks „Wasserglacis“.

Die Einweihung der Wasserskulptur von Rosemarie Trockel war verbunden mit der Eröffnung des Landschaftsparks hinter dem Gebäude der Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Rohrmeisterei-Plateau).

Da die Musik zum Aufsteigen der Fontäne nicht erklingt, ist es schwierig, den Zusammenhang zu erkennen. Allgemeiner formuliert: Es bestehen Regeln, die man ohne Wissen kaum oder gar nicht erkennen kann.

Ein weiteres rhythmisches Element erwähnt Rosemarie Trockel nur in einer fast privaten Bemerkung: „Den Rhythmus kennen auch Rettungssanitäter.“ Sie spielt damit an auf den Herzton S4 (Abb. links), der ebenfalls mit einem Anapäst (dem Rhythmus im dem Wort „Energie“) entspricht; der Rhythmus kann eine lebensbedrohliche Situation anzeigen.

Das Aufsteigen der Fontäne erfolgt (ursprünglich) etwa stündlich. Dabei gibt es keine „typische“ Zeit wie z.B. eine halbe Stunde oder 15 Minuten vor oder nach einer vollen Stunde. Die Zeit ist eher so gewählt, dass man das Aufsteigen des Strahls als „unpünktlich“ bezeichnen könnte.

Zusammen mit dem Schlagen der Zeitglocke von der nahen St. Viktor-Kirche erweist sich der Geysir-Strahl dennoch auch als eine Erinnerung an das Vergehen der Zeit.

Mit der „Unpünktlichkeit“ des Aufsteigens (z.B. kurz nach dem Glockenschlag) wird gleichzeitig ein Zeichen gesetzt gegen die zumeist fremdbestimmte Normierung unseres Verhaltens und gegen die hektische Betriebsamkeit des Alltags.

Mit dem Aufsteigen des Strahls als Zeitmaß wird auch der Bogen noch einmal gespannt von der Unbeschwertheit des Spaziergängers zur lebensbedrohlichen Unregelmäßigkeit eines Herzschlags im selben Rhythmus.

Die Einbindung der Skulptur in das Projekt „Hellweg ein Lichtweg“ erweitert die Skulptur um einige Aspekte.

Die Scheinwerfer gliedern die Wasserfläche, beleuchten aber das eigentliche Geschehen in dem Wasserbecken nicht.

Die indirekte Beleuchtung des Geschehens im Wasser erhöht die Plastizität der Erscheinungen. (Ständig variierende Bewegung der Wasseroberfläche.)

Der skulpturale Charakter der Arbeit wird anschaulich als „Skulptur ohne feste Form“ aus dem Bereich des Informel.

Die deutlicher sichtbare Technik verweist auf die komplizierten Prozesse und die unterirdischen Anlagen, über die die Bewegungen der Skulptur gesteuert werden.

„Less Sauvage than Others“ ist immer wieder Ziel von Ausflüglern und wird, wenn die Skulptur einmal entdeckt ist, häufig von Profis und Amateuren fotografiert. Hier ein Sommer- und ein Winterbild.

Rosemarie Trockel hat für den Kunstverein Schwerte e.V. (1987 – 2017) verschiedene andere Arbeiten realisiert, die sich heute im Besitz der Stadt und verschiedener Museen befinden.

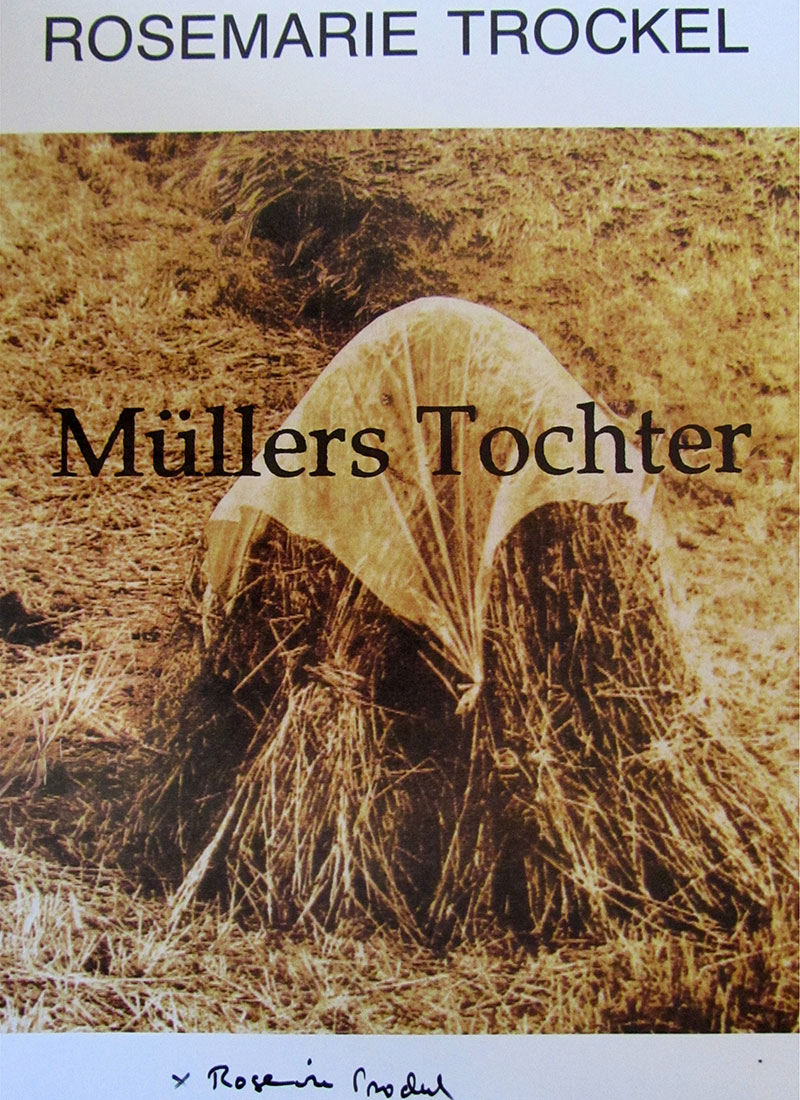

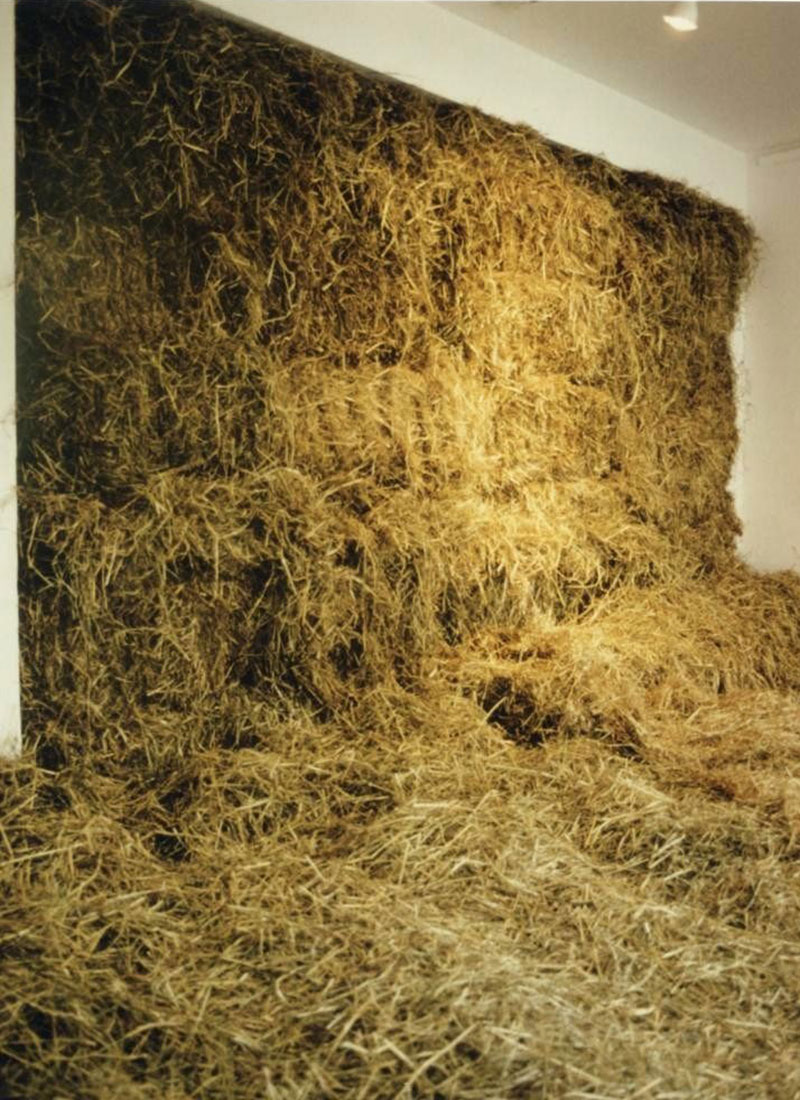

Einladungskarte, Plakat und Rauminstallation zu der ersten Trockel-Ausstellung (1990/91) in den Räumen des damaligen Schwerter Kunstvereins

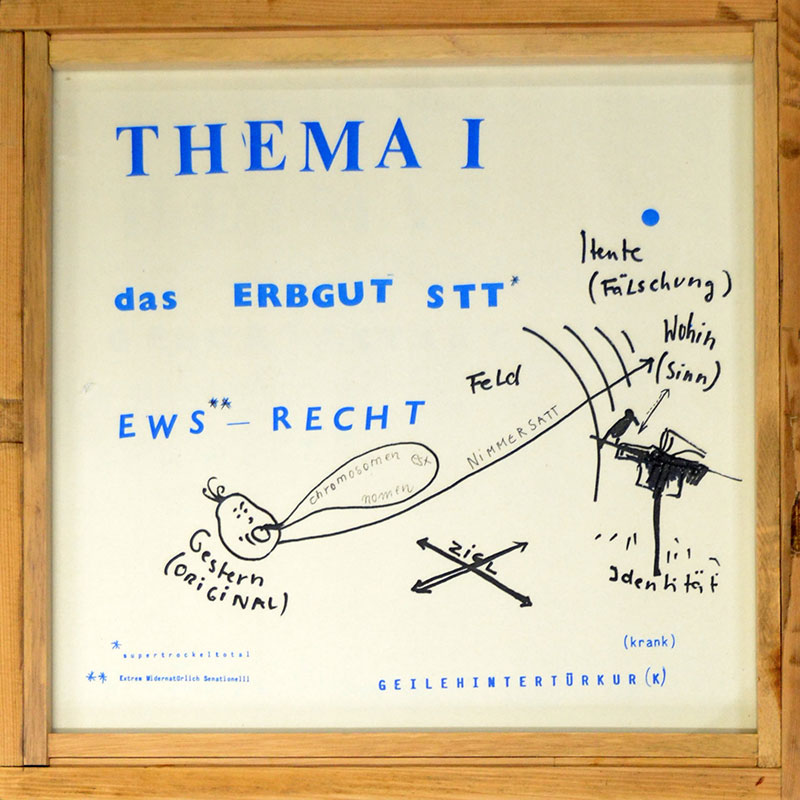

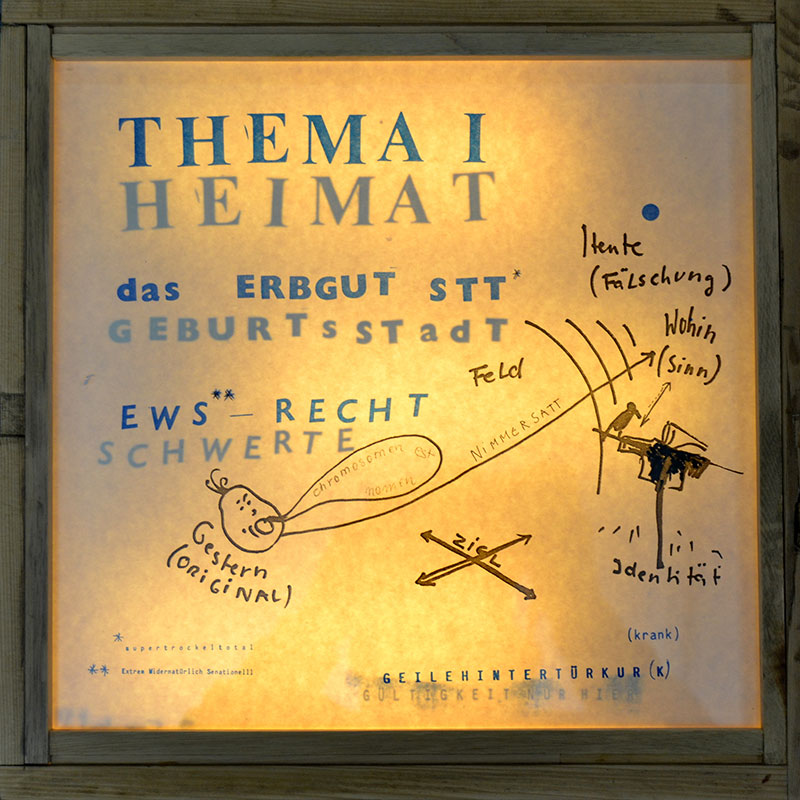

Ein besonderes Geschenk an den Kunstverein Schwerte e.V. anlässlich ihrer ersten Schwerter Ausstellung ist der Leuchtkasten „THEMA I / HEIMAT“.

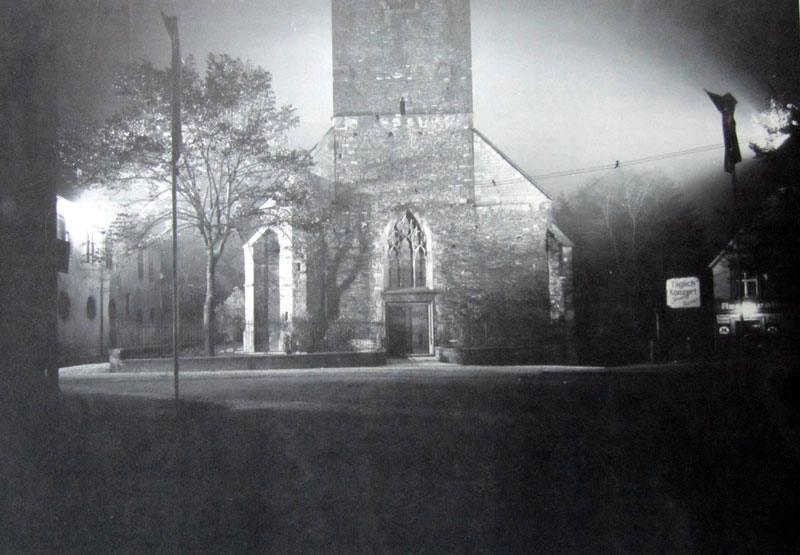

Auf der Grundlage dieser einer Fotografie aus dem Stadtarchiv schuf Rosemarie Trockel für die Stadt das Foto-Objekt „Sankt Viktor“.

Außer dieser Fotoarbeit „St. Viktor“ befinden sich noch 10 weitere Werke von Rosemarie Trockel in der Kunstsammlung der Stadt Schwerte.

Die im Winter 2006 von Rosemarie Trockel und Michail Pirgelis auf dem Rohrmeistereiplateau realisierte Eisbahn-Installation „Schneeweiß“ wurde in Schwerte nach der Eröffnung nur wenig beachtet.

Künstlerische Intentionen

Die Kunst arbeitet an der Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Aber direkte Veränderung durch Kunst ist wohl eher ein Märchen, an das zu glauben nicht lohnt. (Rosemarie Trockel)

Bekannt wurde Rosemarie Trockel Mitte der 1980er Jahre mit ihren „Strickbildern“. Stricken als Mittel der Bildherstellung führte zunächst zu dem Klischee, sie produziere „feministische“ Kunst; doch ist es ihr wichtig, auf Ungerechtigkeit und Unehrlichkeit hinzuweisen. Ohne Zweifel geht es der Künstlerin immer wieder um gesellschaftlich fixierte Geschlechterrollen, doch lässt sich ihr Werk weder in diesem Sinne thematisch, noch durch irgendeine künstlerische Technik festlegen. Gemeinsam ist allen Arbeiten eine subtile Doppelbödigkeit, häufig gepaart mit Ironie, Sozialkritik und einer Portion Humor. Immer wieder werden auch Themen aus ihren frühen wissenschaftlichen Interessengebieten aufgegriffen, wie auch immer wieder Tiere und Natur ein Thema in ihrer Kunst sind. Dem Satz von Joseph Beuys „Jeder Mensch ist ein Künstler“ setzt sie mit leichtem Sarkasmus den Satz „Jedes Tier ist eine Künstlerin“ entgegen.

Rosemarie Trockel ist die größte, tollste, lebende und lebendigste aller zeitgenössischen Künstler & Künstlerinnen. Und in dieser Position seit Jahrzehnten.

(Andreas Reihse in: Rosemarie Trockel – Arme Kunst, 2005)

Lebensdaten

1952 in Schwerte geboren

1971 Studienbeginn an der pädagogische Hochschule in Köln mit Belegung der Fächer Anthropologie, Soziologie, Theologie und Mathematik

1974 Beginn des Studiums der Malerei an der Werkkunstschule Köln

1985 Erste Museumsausstellung im Rheinischen Landesmuseum Bonn

1990 „Müllers Tochter“ - erste Ausstellung im Kunstverein Schwerte (1987 – 2017)

1997 Professorin an der Düsseldorfer Kunstakademie (bis 2016); Teilnahme an der documenta X mit dem „Haus für Schweine und Menschen“ (zusammen mit Carsten Höller)

1999 vertritt Rosemarie Trockel als erste Frau Deutschland bei der Biennale in Venedig.

2000 „Haus für Tauben, Menschen und Ratten“ auf der Weltausstellung in Hannover

2005 Große Retrospektive im Museum Ludwig in Köln mit dem Titel „Post-Menopause“

2006 Aufnahme in die Westfälische Ehrengalerie

2007 „Les sauvage than others“ bei den Skulpturprojekten Münster, Ankauf durch die Stadt

2010 Verleihung des Peter-Weiss-Preises in Bochum

2011 Verleihung des Kaiserrings der Stadt Goslar

2014 Roswitha Haftmann-Preis (CH)

Im Kunstkompass (Zeitschrift „Capital“) nimmt sie auf Jahre hinaus den Rang als „bedeutendste Künstlerin der Welt“ ein.

2019 auf der Biennale in Venedig ist Rosemarie Trockel erneut mit zwei großen Arbeiten in der zentralen Ausstellung vertreten